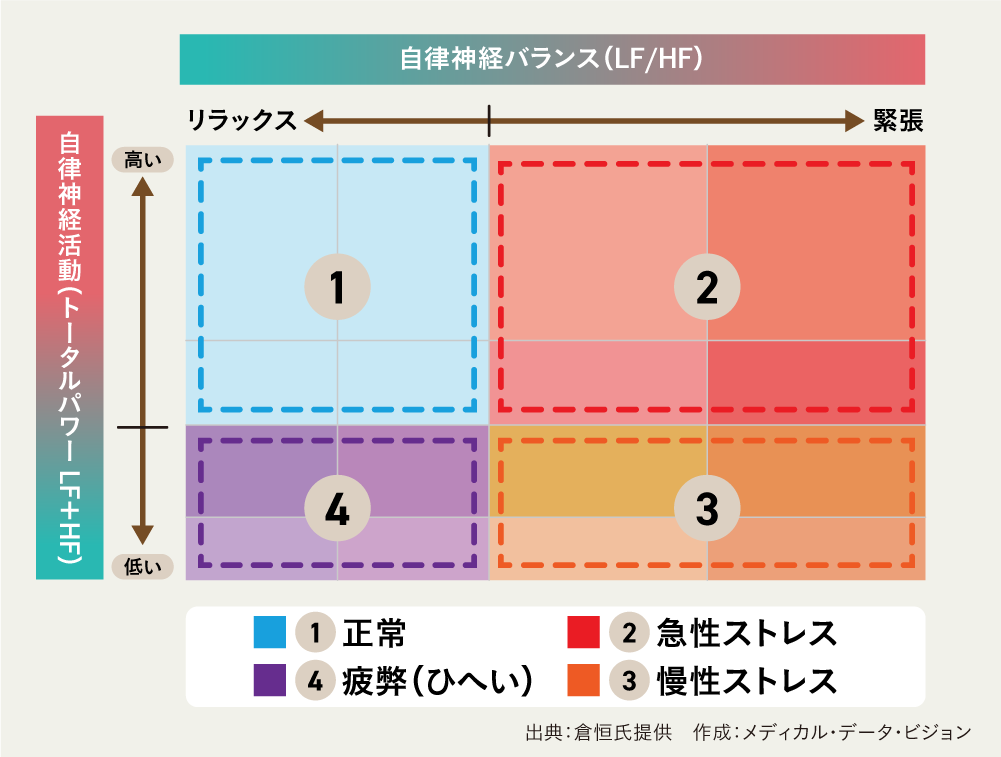

心臓や胃腸の動き、体温、血圧、発汗などは、ヒトの意識とは無関係にコントロールされており、この調節を担っているのが自律神経だ。

そして、ヒトは疲れてくると自律神経系に変化が生じやすく、特に春先は要注意だという。どんな対策が必要か、自律神経に詳しい倉恒弘彦氏(大阪公立大学医学部代謝内分泌病態内科学客員教授)に話を聞いた。

記事URLは以下↓

心臓や胃腸の動き、体温、血圧、発汗などは、ヒトの意識とは無関係にコントロールされており、この調節を担っているのが自律神経だ。

そして、ヒトは疲れてくると自律神経系に変化が生じやすく、特に春先は要注意だという。どんな対策が必要か、自律神経に詳しい倉恒弘彦氏(大阪公立大学医学部代謝内分泌病態内科学客員教授)に話を聞いた。

記事URLは以下↓

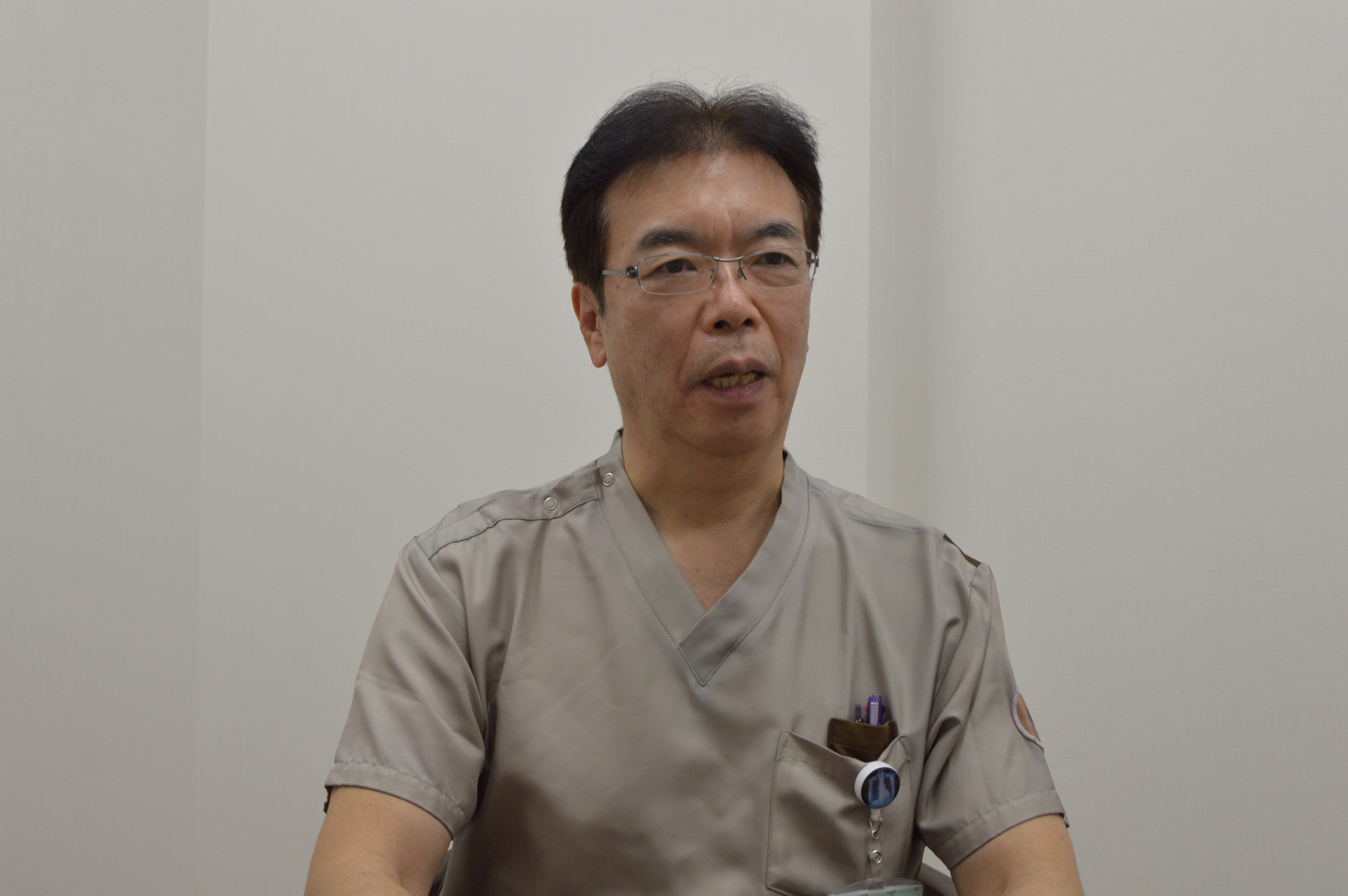

2022年4月、院長を拝命しました。1999年1月にこの病院に赴任してきて以来、20年以上の歳月が過ぎました。麻酔科医の病院トップは珍しいかもしれません。 院長に就任してから、「総合大雄会病院をどのような病院にしたいか」と聞かれることがよくあります。その時は、「職員全員が輝ける病院にしたい」と答えています。そうすることで、一人でも多くの患者さんに満足のいく医療を提供できると信じている

医師で、病院経営にも詳しい元厚労省医系技官の石川雅俊先生に、肥満度を表すBMIについて解説していただきました。反響がありましたので、その解説を基にBMIについてさらに詳しく説明していきます。 BMIとは?石川雅俊先生の解説https://portal.medilog.jp/20230208-2/ BMI計算とは BMI(ボディ・マス・インデックス)は、身長と体重を使って自分の体

医療ビッグデータで2019年からの患者数推移などを抽出 メディカル・データ・ビジョンは、流行しているマイコプラズマ肺炎に関するデータを抽出しました。データの調査対象期間は2019年8月から2024年7月。施設数はその期間でデータの揃っている148。その中で、マイコプラズマ感染症、マイコプラズマ気管支炎、マイコプラズマ肺炎発症患者の月別推移、年齢別の比較などをしました。

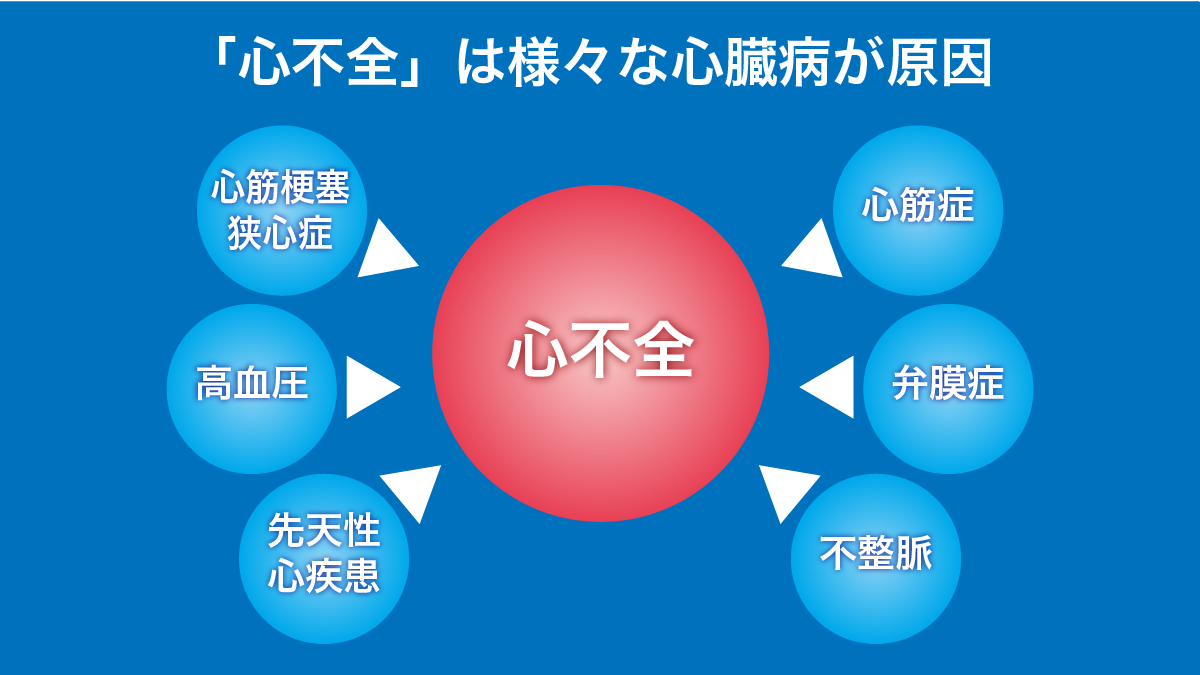

総合大雄会病院 副院長 寺沢彰浩医師 日本人の死因の第一位はがんです。それに次ぐのが循環器疾患※1である心疾患です。その約40%は「心不全」によるものとされています。今後さらなる高齢化社会を迎えようとしている中で、心不全による入院数や死亡率は増加の一途をたどっています。そんな怖い病気「心不全」についてご説明いたします。 総合大雄会病院 循環器内科のサイトは以下です ↓