医療機関で「患者」のことを「患者さま」と呼ぶ習わしを見直そうという動きがある。「患者さま」という呼称が一部の人の誤った権利意識を助長するほか、「病気を患った人」という意味の言葉に、「さま」という尊敬語を付けるのは適切ではないといった指摘を理由に、「患者さん」という呼び方に変える動きが一部の病院で出ている。その背景にあるのが、医療現場での患者や家族などからの迷惑行為、いわゆる“カスハラ(カスタマーハラスメント)“の深刻化だ。

記事URLは以下↓

.jpg)

医療機関で「患者」のことを「患者さま」と呼ぶ習わしを見直そうという動きがある。「患者さま」という呼称が一部の人の誤った権利意識を助長するほか、「病気を患った人」という意味の言葉に、「さま」という尊敬語を付けるのは適切ではないといった指摘を理由に、「患者さん」という呼び方に変える動きが一部の病院で出ている。その背景にあるのが、医療現場での患者や家族などからの迷惑行為、いわゆる“カスハラ(カスタマーハラスメント)“の深刻化だ。

記事URLは以下↓

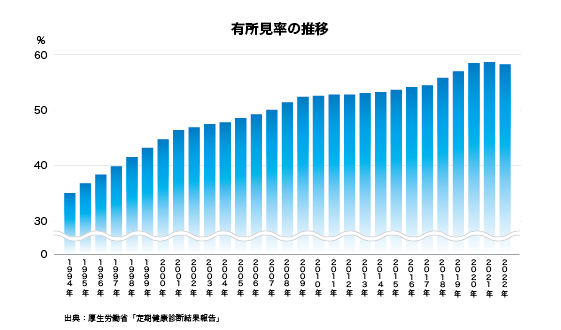

※2022年は、2022年10月の労働安全衛生規則の改正前後の有所見率を各期間で加重平均した推計値。 (2022年有所見率)=(2022年1~9月の有所見率)×0.75+(2022年10~12月の有所見率)×0.25 年に一度の健康診断を受けた後に手にする健診結果。健診で医師は、「異常なし」「要再検査」「要治療」などと判定します。そのうち「異常なし」以外の人を、有所見者と言

千葉大学大学院工学研究院津村徳道 准教授 センシング技術はもともと、化粧品や生活用品を扱う、ある大手メーカーと一緒に1997年、皮膚の表皮(ひょうひ)のメラニンと、さらに表皮の下の真皮(しんぴ)のヘモグロビン、それぞれの色素成分を分離する手法として開発されました。 人間の皮膚は表層から順番に表皮、真皮、皮下組織(ひかそしき)の3層で構成されています。皮膚の色は、メラニンと

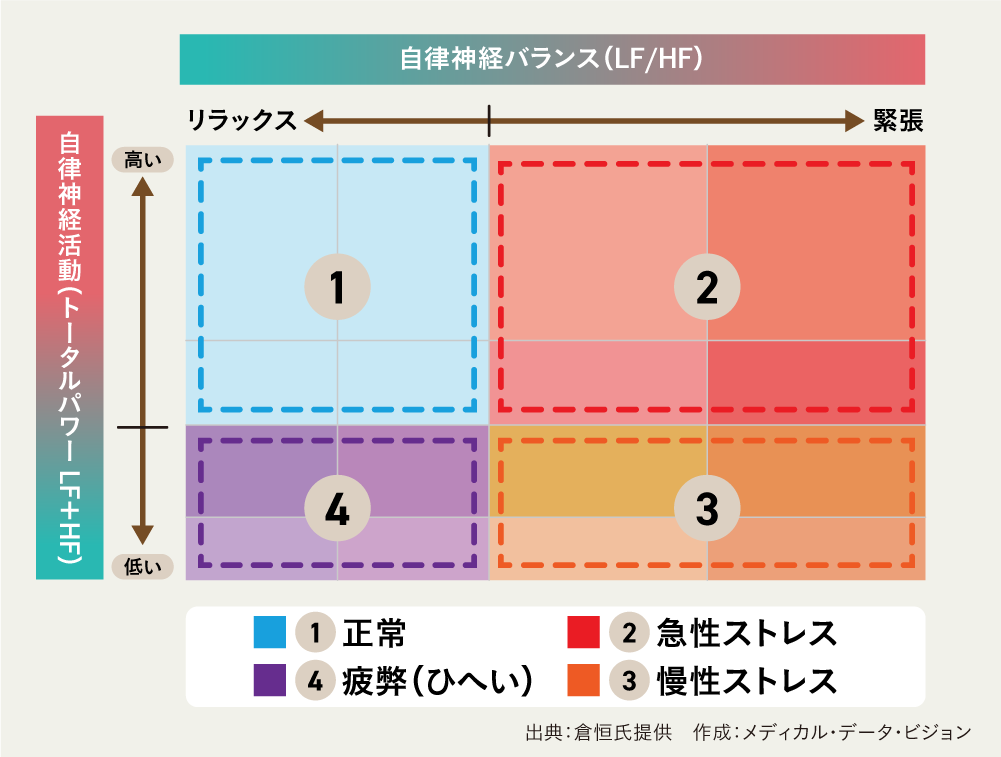

心臓や胃腸の動き、体温、血圧、発汗などは、ヒトの意識とは無関係にコントロールされており、この調節を担っているのが自律神経だ。 そして、ヒトは疲れてくると自律神経系に変化が生じやすく、特に春先は要注意だという。どんな対策が必要か、自律神経に詳しい倉恒弘彦氏(大阪公立大学医学部代謝内分泌病態内科学客員教授)に話を聞いた。 記事URLは以下↓ https://toyokeizai