能登半島地震の被災地には、全国から災害現場などで救命措置をする災害派遣医療チームDMAT(Disaster Medical Assistance Team)が相次いで入った。その数は延べ1000隊を超え、東日本大震災の約380隊を上回ったという。

詳細は、東洋経済オンラインをご覧ください。

記事URLは以下をクリック ↓

.jpg)

能登半島地震の被災地には、全国から災害現場などで救命措置をする災害派遣医療チームDMAT(Disaster Medical Assistance Team)が相次いで入った。その数は延べ1000隊を超え、東日本大震災の約380隊を上回ったという。

詳細は、東洋経済オンラインをご覧ください。

記事URLは以下をクリック ↓

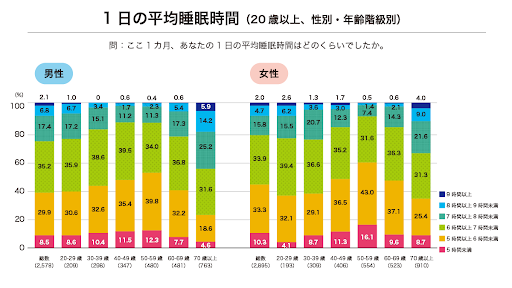

2023年の国民健康・栄養調査(厚生労働省)によると、1日の平均睡眠時間は6時間以上7時間未満が最も多く、男性35.2%、女性33.9%だった。また、睡眠で休養がとれている人の割合は前回調査(2022年)の79.4%より低下した74.9%となった。 仕事をしている際に眠気に襲われ、うっかりミスをしてしまった人は少なくないだろう。ちまたには快眠グッズなどがあふれている。ただ、睡眠について

日本人の死因の第1位はがん。次いで多いのが心疾患(心臓に起こる病気の総称)だ。2022年の人口動態統計によると、高血圧を除いた心疾患の死亡者数は23万2879人(前年21万4710人)となった。そのうち約4割が心不全で、10万人に迫っている。 将来推計で、わが国は2043年に高齢者人口がピークに達し(国立社会保障・人口問題研究所の推計で3953万人)、それに伴う各種疾患の増加が