医療機関で「患者」のことを「患者さま」と呼ぶ習わしを見直そうという動きがある。「患者さま」という呼称が一部の人の誤った権利意識を助長するほか、「病気を患った人」という意味の言葉に、「さま」という尊敬語を付けるのは適切ではないといった指摘を理由に、「患者さん」という呼び方に変える動きが一部の病院で出ている。その背景にあるのが、医療現場での患者や家族などからの迷惑行為、いわゆる“カスハラ(カスタマーハラスメント)“の深刻化だ。

記事URLは以下↓

.jpg)

医療機関で「患者」のことを「患者さま」と呼ぶ習わしを見直そうという動きがある。「患者さま」という呼称が一部の人の誤った権利意識を助長するほか、「病気を患った人」という意味の言葉に、「さま」という尊敬語を付けるのは適切ではないといった指摘を理由に、「患者さん」という呼び方に変える動きが一部の病院で出ている。その背景にあるのが、医療現場での患者や家族などからの迷惑行為、いわゆる“カスハラ(カスタマーハラスメント)“の深刻化だ。

記事URLは以下↓

臨床診断研究センター 医師 加藤開一郎 筆者は20年ほど、内科医として働いてきました。筆者の診断がついていない患者さん、いわゆる内科外来や救急外来の初診を長年担当してきました。実にさまざまな症状の方と出会ってきました。日々の業務を通じて感じるようになったのは、「医療は情報処理である」ということです。これは、医師の仕事は「情報収集」と「収集した情報の統合

透析とは、専用の装置を使って人工的に血液中にある余分な水分や老廃物を取り除く治療をいう。腎臓の働きが低下して腎不全となり、薬剤を使った治療が限界に達した際に行われる。 透析治療には大量の水や電力が必要なため、地震などの災害で断水が発生すると、たちまち患者の療養環境は脅かされてしまう。 詳細は、東洋経済オンラインをご覧ください。記事URLは以下をクリック ↓ https://toy

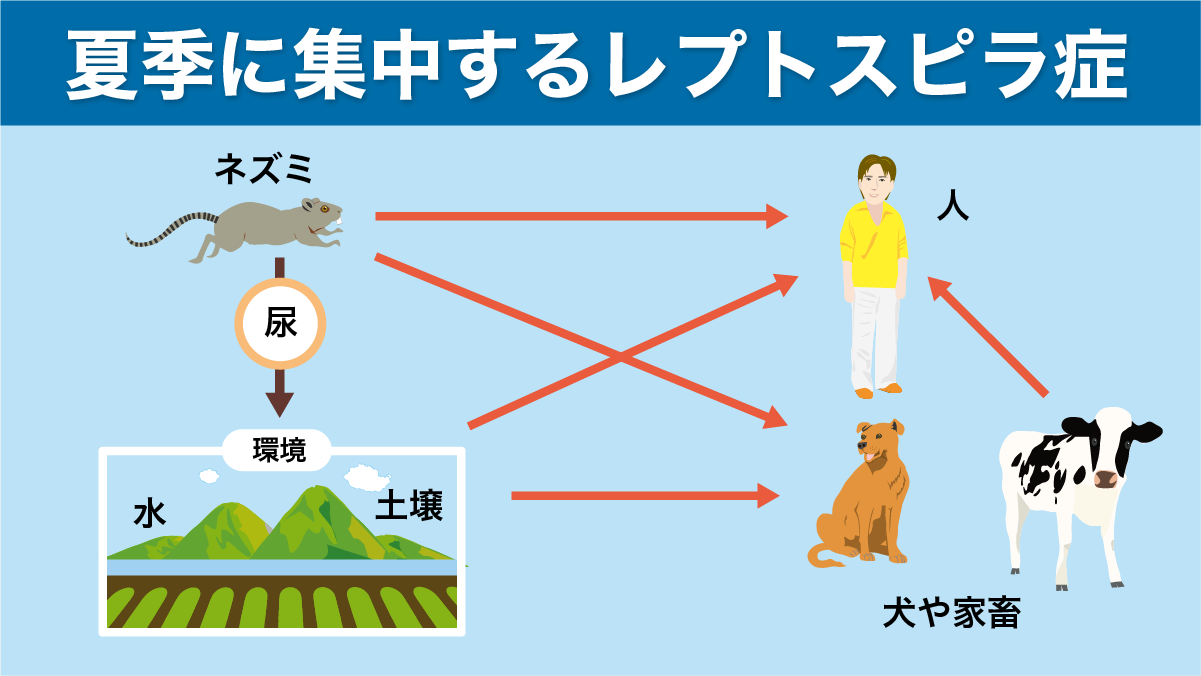

臨床診断研究センター代表 医師 加藤 開一郎 本格的な夏の暑さに見舞われている今日この頃ですが、ニュースで目にする夏のキーワードといえば、「ゲリラ豪雨」、「洪水」、「水遊び」です。実はこれらのキーワードが関与し、夏季に集中発症する疾患の1つにレプトスピラ症(別名 ワイル病)があります。 レプトスピラ症は、少し馴染みが薄いかもしれませ