心臓や胃腸の動き、体温、血圧、発汗などは、ヒトの意識とは無関係にコントロールされており、この調節を担っているのが自律神経だ。

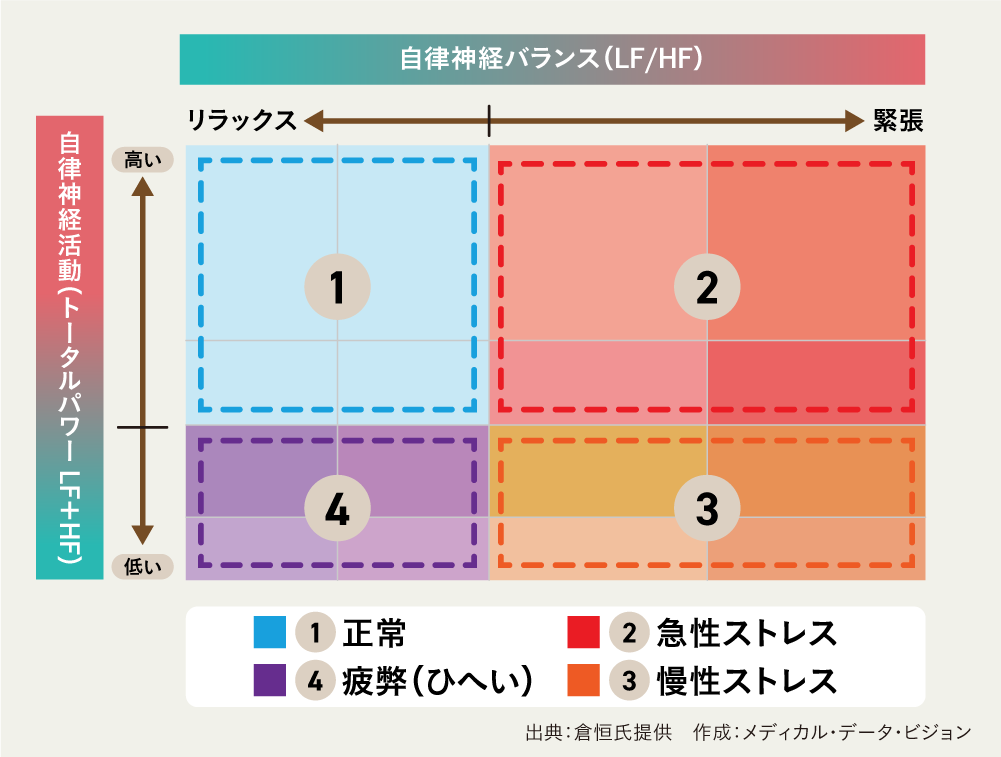

そして、ヒトは疲れてくると自律神経系に変化が生じやすく、特に春先は要注意だという。どんな対策が必要か、自律神経に詳しい倉恒弘彦氏(大阪公立大学医学部代謝内分泌病態内科学客員教授)に話を聞いた。

記事URLは以下↓

心臓や胃腸の動き、体温、血圧、発汗などは、ヒトの意識とは無関係にコントロールされており、この調節を担っているのが自律神経だ。

そして、ヒトは疲れてくると自律神経系に変化が生じやすく、特に春先は要注意だという。どんな対策が必要か、自律神経に詳しい倉恒弘彦氏(大阪公立大学医学部代謝内分泌病態内科学客員教授)に話を聞いた。

記事URLは以下↓

【プロフィール】 神田生まれの江戸っ子。おせっかいな性格で、人々の健康を願っている。お祭り、お風呂が大好き。 趣味は「健康の知識」を集めること。 8月10日(ハート)生まれ/年齢、性別不明/身長90cm、体重13kg これからどうぞよろしくお願いします。

内科外来や救急外来で遭遇頻度の高い所見の1つに「血尿」があります。診療する立場では、「血尿」は非常に神経を使う所見の1つです。それは血尿を来す背景に「がん」や「腎機能低下を来しうる腎疾患」など重篤な疾患が潜んでいることがあるからです。特に尿路系のがんは、自覚症状が少なく血尿が唯一の所見であるケースも少なくありません。尿検査は腎疾患のスクリーニングと同時に、尿路系の悪性腫瘍のスクリーニングも兼ね