千葉大学大学院工学研究院

津村徳道 准教授

センシング技術はもともと、化粧品や生活用品を扱う、ある大手メーカーと一緒に1997年、皮膚の表皮(ひょうひ)のメラニンと、さらに表皮の下の真皮(しんぴ)のヘモグロビン、それぞれの色素成分を分離する手法として開発されました。

人間の皮膚は表層から順番に表皮、真皮、皮下組織(ひかそしき)の3層で構成されています。皮膚の色は、メラニンとヘモグロビンの色調で大きく影響されているので、個人に適した化粧品を探し出すのは、メラニンとヘモグロビンの色素を分離して、皮膚の状態を把握する必要があったからです。

この色素成分を分離する手法は光の三原色といわれる、RGB(赤=Red、緑=Green、青=Blue)で構成されるRGBカメラを使いました。これにより、肉眼では判別困難な皮膚の色素成分を判別できるようになりました。この色素成分を分離する技術を進化させるために、2003年に陰影除去技術を開発しました。陰影除去技術が必要だった背景には、皮膚というのは、その人のいる場所が明るかったり、暗かったり、または太陽光に当たっていたり、蛍光灯や白熱灯の下であったりすると、色合いが変化してきてしまうことがあったからです。

■センシング技術で心拍変動計測に成功

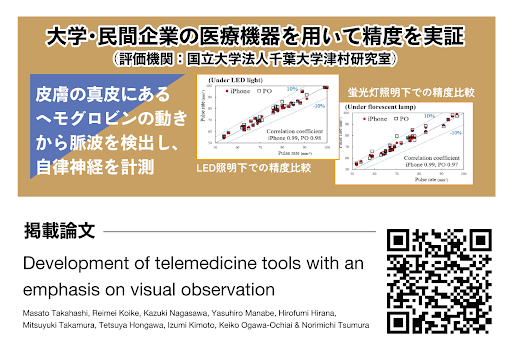

2014年以降になると、基礎研究で試行錯誤を続け、へモグロビン色素を分離した顔画像を作成し、顔表面の血流変化を的確にとらえて、そこでとらえた顔表面の血流変化から、高い精度で心拍変動を計測することに成功しました。精度検証については、民間企業の接触型の心拍計で計測した脈波と比較しました。また、同時に心電図も計測して脈波のピークを検出、センシング技術との脈波の波形と、脈波のピークがどの程度の誤差が出てくるかを調べました。

さらに、スマートフォンのカメラの精度が向上したことで、スマートフォンで動画を撮影するフェーズに入りました。

スマホの精度の向上が著しくなり、今のカルテコのセンシングの原型となる技術を開発して、千葉大学が特許を取得しました。

■交感神経の活性バランスを判断し、ストレス負荷の程度を計測

心拍変動の周期から自律神経の交感神経の活性バランスを判断し、ストレス負荷の程度を計測できることから、色素成分を分離する技術に陰影除去技術が加わり、さらにスマホのカメラ精度が向上したことから、今の自律神経計測機能が実現しました。

2023年11月、MDVのPHR(パーソナルヘルスレコード)システムであるカルテコに搭載されました。これによりスマホで10秒間、動画を撮影するだけで自律神経のバランス、交感神経と副交感神経の総和であるトータルパワー、脈拍数、呼吸数を検出できるようになったのです。

自律神経の交感神経の活性バランスを計測できる体の部位は、例えば指などで皮膚を数秒、押した後、白くなって、その後に指を放すと赤くなるところです。つまり、毛細血管が通っているところです。その毛細血管を流れる血液のヘモグロビンの動きを検知する仕組みが、センシング技術です。顔だと、目の下の涙袋あたりの、比較的皮膚の薄い部分を計測するのがいいでしょう。

■「ウエラブル端末との違い」「次の課題は血圧測定」

最近はウエラブル端末と、スマホなどをつかった画像での生体情報取得技術を比較して、長所・短所、さらには将来の可能性を聞かれることが少なくありません。そこで明確に断言できるのは、ウエラブル端末は、“点”での生体情報の取得にとどまっていることです。一方で、画像は面で生体情報を取得しているので、今後の応用可能性の余地が大きいと信じています。ただ、両社はライバル関係ではなく、いつの日か、ウエラブル端末と画像の生体情報技術が融合することもあると考えています。

画像による生体情報として課題の筆頭となっているのが、血圧の測定です。今のセンシング技術でも理論的には測定ができることになっています。現在、研究に取り組んでいます。センシング技術で簡便に血圧が測定できれば、生活者のライフスタイルに大きな変化をもたらすと想像しています。日常で血圧測定が必要な患者のQOL(生活の質)は、大きく変わるでしょう。この実現にはカメラの一層の精度向上にも依存しますが、基礎研究も絶えず続けていかなくてはいけないと思っています。