医療機関で「患者」のことを「患者さま」と呼ぶ習わしを見直そうという動きがある。「患者さま」という呼称が一部の人の誤った権利意識を助長するほか、「病気を患った人」という意味の言葉に、「さま」という尊敬語を付けるのは適切ではないといった指摘を理由に、「患者さん」という呼び方に変える動きが一部の病院で出ている。その背景にあるのが、医療現場での患者や家族などからの迷惑行為、いわゆる“カスハラ(カスタマーハラスメント)“の深刻化だ。

記事URLは以下↓

.jpg)

医療機関で「患者」のことを「患者さま」と呼ぶ習わしを見直そうという動きがある。「患者さま」という呼称が一部の人の誤った権利意識を助長するほか、「病気を患った人」という意味の言葉に、「さま」という尊敬語を付けるのは適切ではないといった指摘を理由に、「患者さん」という呼び方に変える動きが一部の病院で出ている。その背景にあるのが、医療現場での患者や家族などからの迷惑行為、いわゆる“カスハラ(カスタマーハラスメント)“の深刻化だ。

記事URLは以下↓

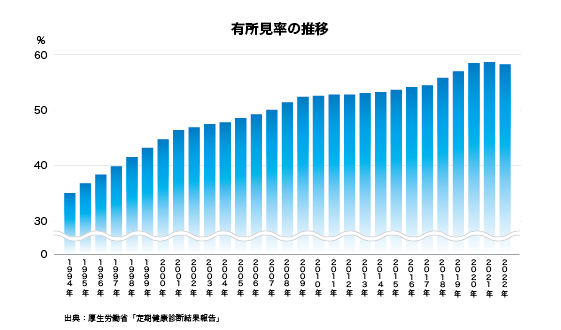

※2022年は、2022年10月の労働安全衛生規則の改正前後の有所見率を各期間で加重平均した推計値。 (2022年有所見率)=(2022年1~9月の有所見率)×0.75+(2022年10~12月の有所見率)×0.25 年に一度の健康診断を受けた後に手にする健診結果。健診で医師は、「異常なし」「要再検査」「要治療」などと判定します。そのうち「異常なし」以外の人を、有所見者と言

肝臓疾患で毎年5万人が命を落としている 日本の肝臓疾患による死亡者数は年間5万人にのぼると推計されています。その多くが、「肝硬変」、または「肝細胞がん」による死亡です。肝臓疾患は、時間軸で大別すると、あるとき急激に肝臓障害を来す急性肝疾患と、長期間に渡り肝臓を障害する慢性肝疾患があります。この「慢性肝疾患」を背景に「肝硬変」や「肝細胞がん」を生じていきます。「肝硬変」や「肝細胞がん」で命

11年連続ワーストの沖縄県 健診結果の有所見率を都道府県別で見ると、2021年は70.4%となった沖縄県が、11年連続でワーストを続けています。全国平均は58.7%でしたが、有所見率の高さは沖縄県だけの問題ではなく、すべての日本国民にとって対岸の火事ではありません。 病気を早期発見、治療するための仕組み 二次世界大戦の影響が残る1940~1960年代、沖縄県民の栄養