健康な状態でも激しい運動や長時間の労作(骨を折って働くこと)をした場合、過度のストレス状況におかれた場合などに、“だるい”、“しんどい”という感覚で疲れを自覚することが、体を休めるきっかけとなっています。日常生活で経験している生理学的な疲労は、体を休めることにより元の正常な状態に回復するので長く続くことはありません。

しかし、風邪などの感染症や炎症性疾患、悪性腫瘍などの身体疾患に陥った場合や、自律神経系の障害、不安障害、うつ病などのメンタルヘルス障害に罹患した場合など、病気に伴う疲労は生理学的な疲労とは異なり、体を休めるだけではなかなか回復しません。

また、疲労と疲労感はあまり区別することなく用いられていますが、「疲労感なき疲労」や、逆に「疲労なき疲労感」の存在が知られていて、正しく理解する必要があります。

■ヒトはなぜ、疲労、疲労感が必要なのか?

では、ヒトはなぜ疲れを感じるのでしょうか?その答えは、「疲労感は体を守る大切なアラーム信号」だからです。ヒトが激しい運動や長時間の作業をしている時、細胞レベルでは、たんぱく質や遺伝子に傷が増えていきます。傷の量が限界を超えてしまうと細胞は壊れてしまいますので、傷を修復する必要があります。

しかし、活動を続けたままでは細胞内のエネルギーを細胞修復に利用することができません。そこで、ヒトは疲労感を合図に休息を取り、体を元の健康な状態に戻しているのです。

■単純作業に伴う自律神経の変化

大学生24人を対象に、2時間連続で単純な足し算をした時の自律神経の変化を調べてみたところ、自覚的な疲労感の増加、反応時間の遅延と連動して交感神経と副交感神経のバランスが崩れ、交感神経の過緊張状態に陥ることがわかりました。その後に休息を取ることで疲労感が回復すると、交感神経の過緊張状態も改善が認められ、精神作業に伴う疲労と自律神経の変化は深く関わっていることが確認されています。

■環境変化に適応できないと自律神経バランスが崩れる

さて、春先は入社や入学、異動などで環境が変わることが多いのですが、このような環境変化にうまく適応できないと、自律神経バランスが崩れて失調症状が出てきます。新しい環境に対応しようとする4月に症状が出やすいのですが、そこから遅れて5月の連休明けに症状が出る、いわゆる五月病と呼ばれるものです。

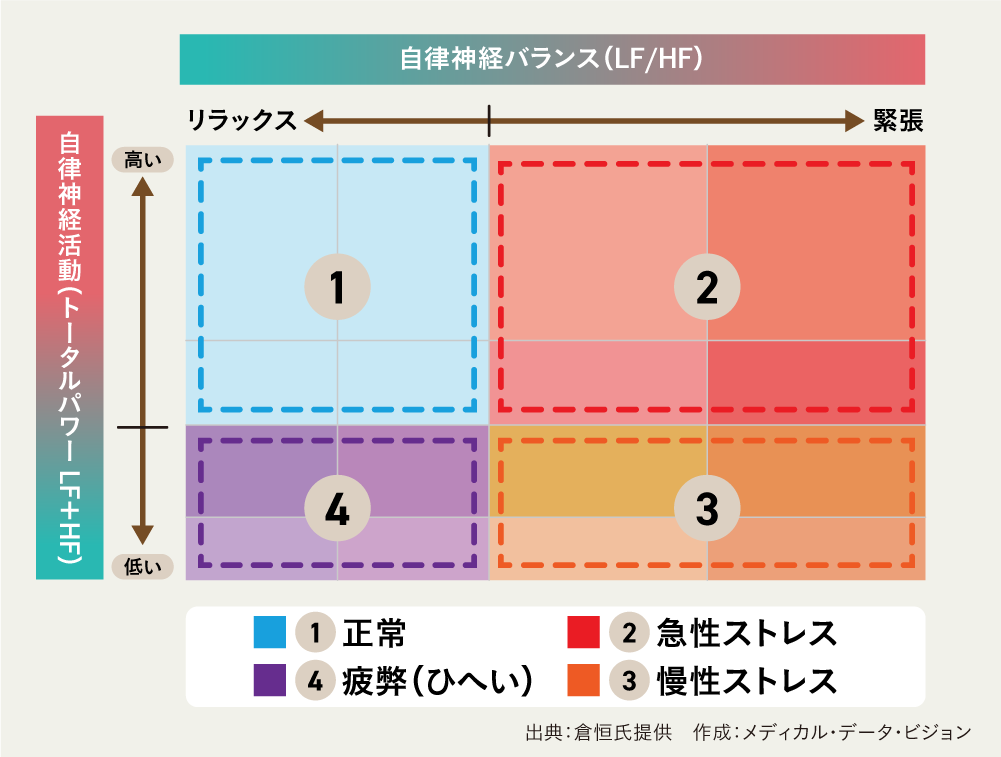

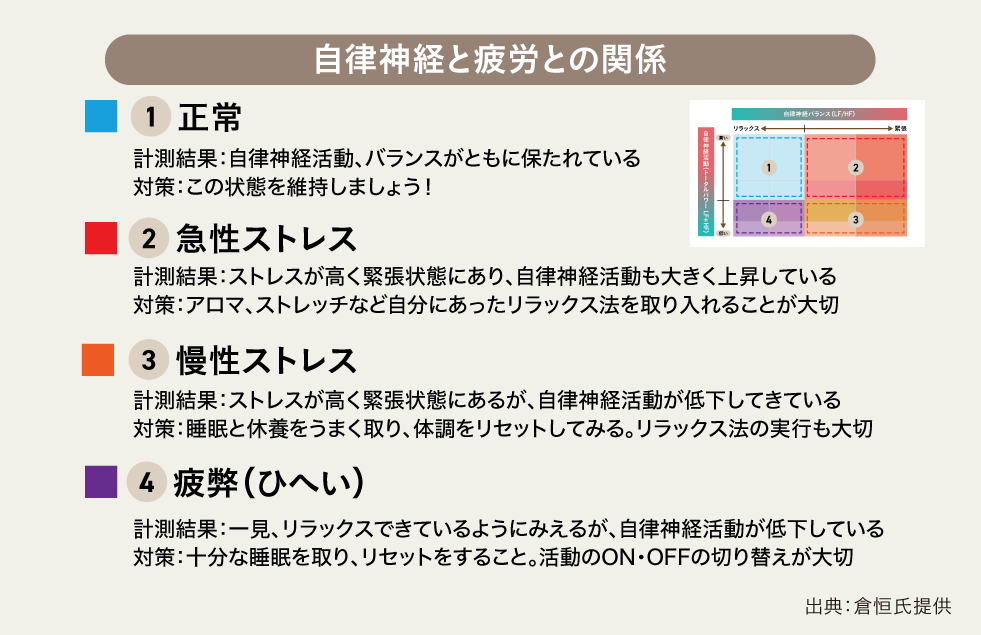

症状が出てから対策をとることも大事ですが、環境の変化で起こるだろうことを頭に入れ、事前対策をとることもできます。環境の変化がどのように自律神経に影響するか、そのメカニズムをわかりやすく解説したのが、下の図です。自律神経バランスを横軸に、自律神経活動量を縦軸にしたものです。

簡単に説明すると、環境にもっとも適した状態が①の正常で、自律神経が良好に保たれている状態を示しています。そして、環境が変わると交感神経の活動が活発になり、緊張状態に陥ります。

これが②の急性ストレスがかかった状態です。環境が変わったときだけでなく、職場で過剰労働をさせられたり、人間関係でぎくしゃくしたりしたときも同じことが起こります。

②の急性ストレスは体の正常な反応で、帰宅してリラックス状態になれば①に戻ります。①と②を行き来するのであれば、まったく問題ありません。ところが、仕事を家に持ち帰って、自宅にいてもリラックスができない状態が続くと、③の慢性ストレスへと移行します。これは交感神経や副交感神経に関係なく、自律神経の活動そのものが低下した状態です。

最も重い状態なのが、④の疲弊状態です。一見、リラックスできているようですが、自律神経の活動が低下し正常な動きができなくなっている状態です。出社できなくなったり、仕事に集中できなくなって単純なミスが続いたり、夜眠れなくなったり、食欲がなくなったりします。つまり、④の疲弊状態にならないようにすることが、自律神経の健康を保つために必要です。

大事なのは、自分の体調に合わせたケアをすることです。例えば、運動は自律神経の正常化に役立つのですが、体調によってはやり過ぎがかえって逆効果になります。リラックス法でも同じようなことが言えて、その人に合う・合わないがあるので、自分が心地よいと思う方法を探してほしいのです。

一方、休息にもなるのでリラックスすることは大事ですが、ただだらだらと過ごすのではなく、ON・OFFの切り替えは必要です。特に大事なのは朝です。起きたら交感神経の駆動をかけたほうがいいのです。目覚めたらカーテンを開けて朝日を浴びる。その後、熱いシャワーを2~3分浴びればさらにスイッチが入ります。朝食も欠かさないでほしいです。

監修 倉恒弘彦 大阪大学大学院医学系研究科 招へい教授