気軽に相談できにくい身体のトラブルの一つに、排尿に関わるものがあります。40歳を過ぎると、トイレが近くなるという女性が増えるようですが、それには過活動膀胱という病気が関わっていることもあります。今回は、過活動膀胱について、かしわ腎泌尿器クリニックの大林 広樹先生よりお話を伺いました。

https://doctorbook.jp/contents/458

(URLをクリックすると動画を視聴できます)

気軽に相談できにくい身体のトラブルの一つに、排尿に関わるものがあります。40歳を過ぎると、トイレが近くなるという女性が増えるようですが、それには過活動膀胱という病気が関わっていることもあります。今回は、過活動膀胱について、かしわ腎泌尿器クリニックの大林 広樹先生よりお話を伺いました。

https://doctorbook.jp/contents/458

(URLをクリックすると動画を視聴できます)

人体を構成する細胞が正常に活動できるためには、体内環境を適切に維持する必要があります。これは体内の水分量と電解質濃度が適切に維持され、体内の酸・アルカリのバランスが適切に調整され、そして不要な老廃物が適切に体外に排泄される必要があります。この役割の中心を担うのが、皆さんご存知の通り腎臓です。腎臓は尿を生成するプロセスを通じ、体内環境のバランス維持に重要な役割を果たしています。 このよう

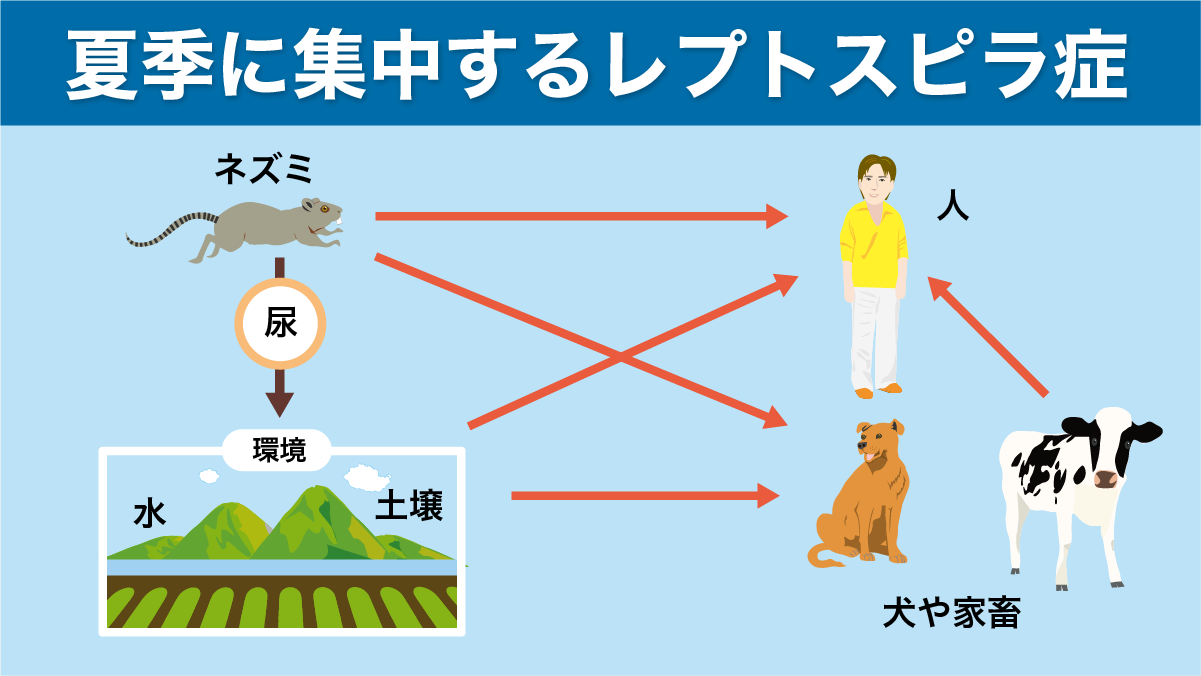

臨床診断研究センター代表 医師 加藤 開一郎 本格的な夏の暑さに見舞われている今日この頃ですが、ニュースで目にする夏のキーワードといえば、「ゲリラ豪雨」、「洪水」、「水遊び」です。実はこれらのキーワードが関与し、夏季に集中発症する疾患の1つにレプトスピラ症(別名 ワイル病)があります。 レプトスピラ症は、少し馴染みが薄いかもしれませ

社会医療法人慈生会等潤病院 伊藤雅史院長・理事長 日本人は欧米人に比べて塩分摂取が多く、塩分の摂り過ぎが高血圧を引き起こしやすい体質であることが分かっています。日本人の1日の食塩摂取量は減少傾向にはありますが、厚生労働省の国民健康・栄養調査(2019年)によると成人で平均10.1g(男性10.9g、女性9.3g)。同省の「日本人の食事摂取基準(2020年版)」が設定している目標値の男性

.jpg)

医療機関で「患者」のことを「患者さま」と呼ぶ習わしを見直そうという動きがある。「患者さま」という呼称が一部の人の誤った権利意識を助長するほか、「病気を患った人」という意味の言葉に、「さま」という尊敬語を付けるのは適切ではないといった指摘を理由に、「患者さん」という呼び方に変える動きが一部の病院で出ている。その背景にあるのが、医療現場での患者や家族などからの迷惑行為、いわゆる“カスハラ(カスタマ