ticker

ちゃんと知ろう自分のカラダ

医師で、病院経営にも詳しい元厚労省医系技官の石川雅俊先生に、肥満度を表すBMIについて解説していただきました。反響がありましたので、その解説を基にBMIについてさらに詳しく説明していきます。 BMIとは?石川雅俊先生の解説https://portal.medilog.jp/20230208-2/ BMI計算とは BMI(ボディ・マス・インデックス)は、身長と体重を使って自分の体型を知るための指標、目安です。BMIを使えば、自分の体重が健康的な範囲にあるかどうかを簡単にチェックできます。健康管理やダイエットの目安としてとても役立ちますよ。 BMI計算の基本的な方法 BMIの計算はとても簡単です。次の数式で計算します:体重(kg) ÷ 身長(m) ÷ 身長(m) = BMI 例えば、体重が60kgで身長が158cmの場合、次のように計算します。 60(体重) ÷ 1.58(身長) ÷ 1.58 = 約24 ※身長はメートルで計算 近くにスマホや計算機があったら、ぜひやってみてください。この数式で算出した数値があなたのBMIです。 計算が面倒な場合は、身長と体重を入力するだけでBMIを計算してくれる「BMIチェックツール」も利用できます。 厚生労働省e-ヘルスネット「BMIチェックツール」https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/metabolic/bmi_check.html 正常範囲と肥満度の判断 身長と体重を使ってBMIを計算したら、その数値を基準と照らし合わせて肥満度を判定します。基準となる数値は国や地域によって異なりますが、ここでは日本の健康診断で使われている日本肥満学会が定めている基準を紹介します。以下の表を参考に、自分のBMIがどの範囲に該当するか確認してみてください。これにより、低体重なのか、標準体重なのか、あるいはどの程度の肥満度なのかが分かります。 自分の体重が健康的な範囲内にあるかどうか確認してみましょう。 BMIの意味とは BMIは身体の身長と体重のバランスを示す数値で、肥満度を評価するのに使われます。ただし、BMIは個々の体型や筋肉量、脂肪の分布を考慮していません。そのため、筋肉量が多い人や骨格が大きい人は、BMIが高くても健康的なことがあります。例えばボディービルダーの方が肥満と分類されること...

糖尿病、がんより多い⁉「精神疾患」-データで見る病気、やさしく解説- 四大疾病との比較から見る実態 「精神疾患なんて、自分とは関係ない」と思っていませんか?実は、精神疾患を抱える方の数は、がんや心疾患、糖尿病といった四大疾病を上回るほどです。その実態を見てみましょう。 日本における主な疾患の推定患者数を見てみると、精神疾患は約419万人とされます。(実際の有病者数は600万人以上と推計されています。)また、がんの推定患者数は約178万人、心疾患は約130万人、脳血管疾患は約110万人、糖尿病は約328万人と報告されています。こうしたデータから、精神疾患が実は非常に身近な問題であることが分かります。患者さんだけでなく、周囲の人々や社会全体にも影響を及ぼすのがこの病気の特徴です。では、「精神疾患」とは具体的にどのようなものなのでしょうか?ここからは、基本的な内容や種類、そして対処法について、お伝えしていきます。 精神疾患の基本的な理解 精神疾患とは何か? 精神疾患とは、気分、考え方、行動に影響を与える病気のことです。「心の問題」と捉えられがちですが、脳や神経系の働きにも深く関係しています。また、遺伝や環境(ストレスやトラウマ)、心理的要因が複雑に絡み合って発生します。精神疾患を経験する方は珍しくなく、日本では約5人に1人が生涯で一度は精神疾患にかかると言われています。 精神疾患の一般的な症状と特徴 精神疾患にはさまざまな症状があります。厚生労働省「こころの健康相談統一ダイヤル」資料などを参考に代表的な例を挙げてみます。 気分の変動 ずっと憂鬱だったり、急に高揚感や怒りを感じたりします。例:「ちょっとしたことで涙が出る」「急にイライラしてしまう」 思考の混乱 集中力が落ちたり、考えがまとまらなくなることがあります。例:「話している途中で何を言いたいか忘れてしまう」 行動の変化 動きすぎたり、逆に無気力になったりします。例:「朝起きられず、何もできない日が続く」「突然活発になりすぎる」 身体症状 不眠や食欲の変化、体重の増減などが起こります。例:「長く寝ても疲れが取れない」「食べ物に興味がなくなる」これらの症状は普通に生活していてもあったりします。ただ症状が長引いたり、日常生活に支障をきたす場合は、ぜひ専門家への相談してください。疾患数が多くなっていることもあって、社会的な...

はじめてのペット選び参考ガイド 犬と猫、あなたのライフスタイルに合うペットはどっち?特徴や飼育方法、費用をデータでわかりやすく解説。初心者にもおすすめの選び方をご紹介します。 ペットの飼育数はどうなっているの? 猫と犬の人気の移り変わりをデータで比較 以下は2013年から2024年までの飼育頭数の比較をまとめたものです。 猫は2013年から2024年の期間に約74万6千頭増加している一方で、犬は約191万8千頭減少しています。両者の飼育頭数が逆転したのは2015年頃で、それ以降は猫の飼育頭数が犬を上回り続けています。 猫の飼育数の推移と特徴 猫の飼育頭数は2013年から安定的に増加しており、2024年には約915万5千頭に達しています。 特に、コロナ禍以降は在宅時間の増加によって人気がさらに高まっています。忙しい生活を送る人にも適した「飼いやすいペット」として支持されているようです。 犬の飼育数の推移と特徴 犬の飼育頭数は2013年から減少傾向にあります。2024年には679万6千頭と、猫よりも少なくなりました。しかし、飼い主との深い絆を築ける「家族のようなペット」として根強い人気を持っています。 猫派・犬派の特徴をデータで見比べて、自分に合ったペット選びの参考にしてください。 猫と犬の性格や特徴を比較!初心者に向いているのはどっち? 猫の特徴と飼いやすさ 猫は「独立心が強く自由な性格」が魅力です。忙しい日常を送る方や外出が多い方でも飼いやすいペットとして人気があります。静かな環境でも適応できるため、都市部の集合住宅でも安心です。 猫を選ぶポイント 犬の特徴と飼いやすさ 犬は「忠実」「社交的」で、飼い主との時間をとても大切にします。初心者の方には比較的小型で扱いやすい犬種がおすすめです。また、散歩や運動が日課になるため、アクティブなライフスタイルを楽しみたい方に最適です。 犬を選ぶポイント 犬と猫の飼育費用を徹底比較!気になるコストはどのくらい? 猫の飼育費用• 初期費用:約15,000円~40,000円(キャットタワーや爪とぎなど)• 年間維持費:約158,680円(トイレ用品や医療費など) 犬の飼育費用• 初期費用:約20,000円~50,000円(ケージやリードなど)• 年間維持費:約306,801円(食費やトリミング費用など) これらの費用を事前に把握するこ...

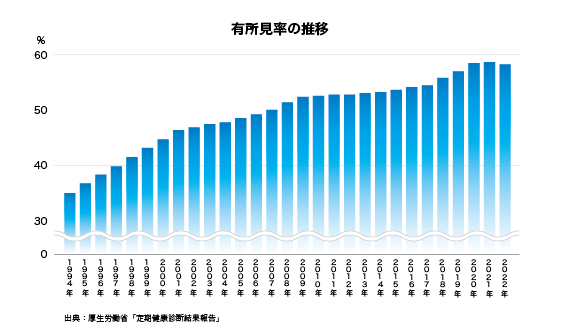

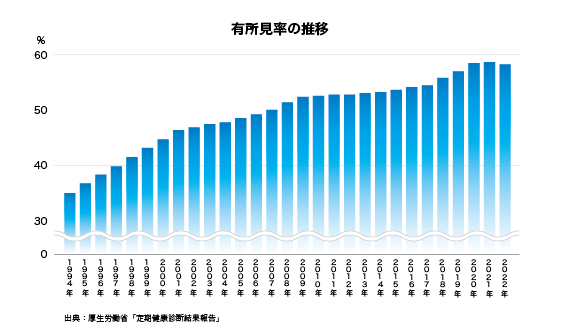

※2022年は、2022年10月の労働安全衛生規則の改正前後の有所見率を各期間で加重平均した推計値。 (2022年有所見率)=(2022年1~9月の有所見率)×0.75+(2022年10~12月の有所見率)×0.25 年に一度の健康診断を受けた後に手にする健診結果。健診で医師は、「異常なし」「要再検査」「要治療」などと判定します。そのうち「異常なし」以外の人を、有所見者と言います。 健診有所見率の推移 健康診断を受けた人のうち、有所見者の占める割合が有所見率です。この有所見率が今、6割に急接近しています。有所見者が自主的に医療機関に行くのが望ましいのですが、職場などから再検査や治療を受けるよう促されても、働き盛りの世代は忙しいことを理由に健康管理を後回しにするので病気を早期発見できなかったり、治療のタイミングを逃したりしてしまいます。 厚生労働省がまとめた定期健康診断実施結果によると、2022年の有所見率は58.3%となりました。過去からの推移を見ると1997年までは3割台でしたが、2008年に5割を超えました。それ以降、上昇傾向を続けています。 この定期健康診断実施結果は、常に50人以上が働いている事業所が実施する定期健康診断、いわゆる“職場の健診”の有所見率などを集計したもので、労働衛生行政の基礎資料となっています。事業所は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して医師による健康診断を実施しなければなりません。一方で、労働者は事業所が実施する健診を受けなくてはならないとしています。 有所見率の上昇傾向は労働者の高齢化が影響していると言われています。2022年の検査項目別の有所見率では、血中脂質が31.6%と最も高くなりました。次いで、血圧が18.2%、肝機能検査が15.8%などとなっています。 都道府県別の有所見率 健診結果の有所見率を都道府県別で見ると、2022年は72.1%となった沖縄県が、12年連続でワーストを続けています。全国平均は58.3%でしたが、有所見率の高さは沖縄県だけの問題ではなく、すべての日本国民にとって対岸の火事ではありません。

電車通勤をしていると時々、「異常な音を検知したため運転を・・・」というアナウンスがあり、その後に電車が止まってしまう事態に遭遇します。列車やレールの異常を発見する上で、「音」は1つの情報として重視されていることが分かります。同じように医療でも「音」は、人体の中の異常を検知する手法として日常の診療に利用されてきました。 しかし、体の中で発せられる音は微弱であり、周りの空気を振動させられるほどのエネルギーはありません。このため、周りの人には聞こえてこない音を第三者の耳で確認できるようにするためには、外部の音を遮断し、目的とする音だけを集めて、聴く者の鼓膜を振動させる必要がありました。それをかなえたのが聴診器です。 聴診器で人体から聞き取れる音の代表的なものに「心音」「呼吸音」「肺音」「腸蠕動音」「血管雑音」などがあり、医師は目的に応じて聴診器をあてる場所を変えます。その中でも聴診器の使用頻度が多い胸の聴診では「心臓」と「呼吸器」の2種類の臓器の音をチェックしています。今回は胸の聴診の中でも前者の心臓の音にフォーカスして深掘りをしたいと思います。 臨床現場や症例報告で使用される診察記録の表現に「心音整、心雑音なし、過剰心音なし」というような表現があります。ここに出てくる「心音」は文字通り、心臓の音を指します。「心音整」は心音が規則正しいことを意味しています。また「心音不整」という表現もあり、こちらは心臓の音が規則正しくないことを意味します。 この表現から分かるように、聴診ではまず、心臓の音のリズムが規則正しいか、そうでないかを知ることができます。心臓の音が規則正しくないことは、心臓が規則正しく動いていないことを意味しますので、不整脈の存在が疑われます。もちろん、不整脈の有無の確認には、心電図検査が必要ですが、心電図の検査がすぐに出来ない場面でも、聴診で心音が不規則であれば、不整脈の存在を疑うことができます。 心臓の聴診において、心雑音もとても重要な聴診の所見です。心雑音は心臓弁膜症や先天的な心臓奇形を疑うきっかけになることがあります。また、心臓の雑音が聴取されたとき、胸のどこで最も強く雑音が聞こえるかどうかも重要で、心雑音の最強点から、その心雑音の原因となっている疾患をある程度類推することが可能です。 また、心雑音は心臓が収縮するタイミングに聞こえる収縮期雑...

医師 加藤 開一郎 はじめに 人命に関わる緊急の病態に1つに低血糖があります。低血糖は脳のダメージを来し、時には脳の不可逆的な後遺症を来しうる非常に怖い病態の1つです。低血糖は糖尿病治療に伴う低血糖と、糖尿病治療以外の原因による低血糖があり、近年、高齢者の糖尿病患者さんの増加が抱える課題として、糖尿病治療薬による重症低血糖の指摘があります。 その一方、救急外来に搬送された低血糖事例の分析により、搬送された低血糖患者の約4割は、糖尿病治療を受けていなかったとする報告もあります。糖尿病治療していないのに低血糖が生じる背後には、低血糖を来しやすい持病や、直接的に低血糖を来す疾患が隠れています。このため、糖尿病の治療を受けていない方でも、低血糖についての知識に触れていただくことは、とても重要だと考えます。 低血糖は動悸や冷や汗など典型的な症状以外にもさまざまな症状があり、1例を挙げると何となくボーとしている、意欲がない、元気がないという症状を呈する患者さんが、うつ病として治療を開始され、その後の経過で低血糖によるうつ状態と判明した事例の報告も少なくありません。 さらに、低血糖はそれ自体が危険な病態ですが、意識消失や痙攣発作、思考力低下などが原因となり、交通事故や転落・転倒など二次的な事故にもつながるリスクも懸念されます。このため、糖尿病治療を受けている方だけではなく糖尿病治療をしていない方も、低血糖について幅広く知っていただきたいと考え、今回のコラムでは低血糖についてお話します。 低血糖とは? 血糖値は血液の中の血漿と呼ばれる液体成分のブドウ糖濃度の値を示しています。検査項目名としては、医療機関によっては、血糖ではなくグルコース(Glucose)と表記されることもありますが、血糖のことを指しています。血糖値は血液の採取の仕方により3つの血糖があります。最も一般的な血糖値は、「血漿血糖」で、これは腕の静脈から血糖測定専用の試験管に採血し、測定した血糖のことです。健康診断や病院の外来で腕から採血し、測定された血糖のほとんどは「血漿血糖」を指します。一方、指先に細い針を刺し、血液を出して測定する血糖を「全血血糖」と言います...

紛らわしい健診所見の用語 今回は心臓の形態に関する健康診断などでの所見についてお話しいたします。 健診や人間ドックの所見で「心拡大」や「心肥大」と書かれたことがある方もいると思います。どちらも心臓の形態を表現する用語ですが、「心拡大」と「心肥大」を混同されている患者さんが少なくありません。しかし、「心拡大」と「心肥大」は、意味するところが全く異なりますし、想定する疾患も大きく異なります。以下の表をご覧ください。 「心拡大」は文字通り心臓全体の大きさが拡大した状態を指します。医師から「心臓が大きくなっています」と言われた場合は、この心拡大を意味します。心拡大の有無を判断する方法は胸部レントゲンです。 しかし、ここで疑問が浮かびます。体が大きい人と小柄な体格の人の心臓のサイズを比べたら、体格が大きい人のほうが心臓の大きさの絶対値が大きいと考えるのが自然です。 この課題に対し、臨床現場では心胸郭比という指標を利用しています。心胸郭比は心臓の横幅を胸の横幅で割った数値です。一般には心胸郭比50%以上を心拡大の有無の目安としています。すなわち胸の横幅の半分以上を心臓の横幅が占めていれば、心拡大の可能性が疑われます。 このように肺の検査だと思われがちな胸部レントゲン検査ですが、実は肺だけをみているのではなく、心臓の形態と心臓とつながる大動脈、肺動脈、肺静脈なども観察しています。言い換えれば、健診で受ける胸部レントゲン検査は、肺疾患だけではなく、循環器領域の疾患の存在を知る上でとても重要な検査ともいえるのです。 次に「心肥大」ですが、心肥大は「心臓肥大」とも言われ、心臓の壁が厚くなった状態を指します。心臓の壁は主に心筋で構成されますので、「心肥大」といえば、一般的には心筋が厚くなった状態を指します。上述の通り、心拡大は胸部レントゲンで確認できますが、心臓の壁の厚みは、レントゲン画像では知ることができません。 心肥大の有無は、心臓超音波検査で心臓に直接、超音波をあてて確認します。少し詳しい話になりますが、心筋の厚みが増すとき、心臓の外側に向かって筋肉が厚くなるのではなく、心臓の内腔に向かって筋肉が厚みを増していくことが多いです。 このため、心臓のサイズは正常なのに、心臓超音波検査で調べたら、心肥大のことがあります。心臓の壁が明らかな厚みを帯びてくると、心電図にも変...

医師 加藤 開一郎 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■要旨 スマートフォン、ウェアラブル端末等の汎用小型電子機器による生体情報の活用が近年、注目されています。生体情報の1つに自律神経機能があり、心拍変動分析による自律神経機能評価のほか、端末の光学技術を利用した脈波変動解析による自律神経機能の評価も実用化が進められています。これらの動向は、常時長時間、非侵襲的に実生活におけるストレス状態を可視化し、生活情報が紐付けられれば、ストレス源の特定にもつながります。 神経学や心身医学領域における自律神経不全(自律神経機能不全)、いわゆる自律神経失調症は、診断、治療において患者の自覚症状に大きく依拠しています。小型電子端末の測定機能と自動問診システムを組み合わせると、自律神経機能評価、主観的ストレスの定期評価、自覚された自律神経症状の3つを1つの時間軸で記録・分析することが可能になり、自律神経失調症の診断・治療プロセスに大きな貢献が期待されます。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■はじめに 医療機関を受診する人の中には、自覚する症状が自律神経系の異常に起因することが少なくありません。しかし、現在の多忙な医療現場では、個々の患者さんに自律神経機能評価を実施することは難しく、また医療機関における自律神経機能評価は、短時間の限られたシーンに限られ、患者さんの実生活での自律神経状態を評価することが難しいのが現実です。しかし、スマートフォンやウェアラブル端末等の汎用小型電子端末を利用した自律神経機能の評価が可能になりつつあります。そこで、本文は自律神経系を概説し、自律神経機能に関する測定の臨床的な可能性について概説し、症候学的な見地から考察します。 ■自律神経と疾患の関係性 「自律神経の病気」という言葉を発すると、よくストレスや精神的問題を連想する方が少なくありません。これは私たちが日常的に「自律神経失調」、「自律神経失調症」という言葉や文字を頻繁に見かけることによるかもしれません。しかし、自律神経失調症は、自律神経のバランスに異常を来し自律神経症状がみられる状態を指しますが、学術的には、「自律神経不全」や「自律神経機能不全」と呼ばれ、広義の自律神経の病気ではありますが、「自律神経の病気」...

社会医療法人社団慈生会等潤病院 伊藤雅史院長・理事長 血圧とは心臓から送り出された血液が動脈の内壁を押す力のことで、普通は上腕動脈(わきとひじの間の動脈)の圧力を意味します。血圧は上下2つの数値で示され、上は心臓の収縮により最高に達したときの値で「最高血圧」または「収縮期血圧」、下は心臓の拡張により最低に達したときの値で「最低血圧」または「拡張期血圧」と呼ばれます。 血圧は常に変動しており、通常は朝の目覚めとともに上昇し、日中は高く、睡眠中は低くなります。また冬は夏より高くなりますし、緊張しているときや体を動かした直後なども高くなることがあります。そのため、たまたま測った血圧が高いというだけでは「高血圧」とは言い切れず、繰り返し測って血圧が高い場合を言います。 繰り返し測った血圧で、診察室では「最高血圧」が140mmHg 以上、または「最低血圧」が90mmHg以上、家庭ではそれぞれ135mmHg以上、85mmHg以上で高血圧と診断されます。診察室と家庭で基準が異なるのは、診察室ではいつもより血圧が高くなることがあるからです。これは白衣現象・白衣高血圧と呼ばれます。そのため、自宅で測る「家庭血圧」が重要になってきます。 ちなみに厚生労働省の国民健康・栄養調査結果では、「最高血圧」の平均値が男性132.00mmHg 、女性126.0mmHgでした。同調査では、高血圧の改善に向けて「最高血圧」の平均値の目標(「健康日本21・第2次」)を明示して、男性134mmHg、女性129 mmHgとしています。 血圧を測る前には5~10分くらい安静にして、一定の条件で測ることが大切です。座った姿勢と血圧計を腕と同じ高さにして測ります。血圧計にはさまざまな種類があり、上腕で測るものが勧められますが、血圧計を選ぶこと以上に継続して測ること、できれば毎日測定して記録することが重要です。 人によっては左右で差があり、左と右で10mmHg以上違う場合は、高い方で測ります。時間は朝、起床後1時間以内で食事や薬を飲む前に測ることをお勧めします。夜の場合は寝る前に、そのほか体調の悪いときにも測りましょう。参考:https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000687163.pdf2019(令和元)年国民健康・栄養調査結果の概要 22頁参照

ーー過剰な吠えやいたずらなど問題行動が目立ちます。 どうすれば改善するでしょうか。 飼い主から見て問題行動と思えるものの多くは、犬の行動欲求を満たせていないことから生じます。日頃から長時間の留守番をさせていませんか?犬の最大のストレス要因は「退屈」だと考えています。犬は元々、群れで協調しながら生活する習性があるため、単独でいることに特にストレスを感じやすい生き物です。このストレスが、過剰な吠えやいたずらなどの問題行動を引き起こす原因になります。 共働き家庭の場合、1日平均8時間は留守番をすることになります。人間で言い換えると、スマホやテレビも見ることができず一人にさせられるような感覚です。コロナ禍で行動制限を余儀なくされた頃、皆さんも退屈で仕方なかったでしょう。留守番が多い犬は、そのようなストレスを毎日受けていることになります。飼い主が帰宅後、散歩に行くとしてもせいぜい1時間ほどで、しかも日が落ちて暗い中の散歩では犬にとっていい刺激になりません。 2017年にイギリスの王位獣医学校のシャーロット・バーン博士は「(人間と同じように)動物も退屈を苦痛と感じていて、(犬だけでなく)家畜や動物園の動物は、刺激が少なすぎる状態にあるため、脳の神経細胞(ニューロン)が死んでしまう」と報告しています。「うちの子はいたずらをしないからいい子」と話す方もいらっしゃいますが、刺激が少なすぎて鬱のような状態になっていることも懸念されます。 問題行動の予防や改善のためしつけを通した学習よりも大切なのは、日頃から犬の行動欲求を満たしてあげることです。一緒にいられる時間に、おもちゃだけを与えてひとりで遊ばせていませんか?短い時間の抱っこや撫でるだけではなく、一緒に遊んでコミュニケーションをとる時間を積極的に増やしましょう。 私が代表を務める、犬の飼い主教育を目的としたしつけ方教室「スタディ・ドッグ・スクール」ではスクールでお預かりし、様々な社会経験を積ませる「犬の幼稚園」を運営しています。仕事の都合などで留守番の時間が長くなってしまうことは仕方ないことですが、愛犬の幸せのために、こういったサービスを利用することも検討してみてはいかがでしょうか。 カルテコでストレス度合いをチェック わたしと大切な家族の健康管理「カルテコ」7日間無料お試しはこちら ⇒https://karteco.j...

医師で、病院経営にも詳しい元厚労省医系技官の石川雅俊先生に、肥満度を表すBMIについて解説していただきました。反響がありましたので、その解説を基にBMIについてさらに詳しく説明していきます。 BMIとは?石川雅俊先生の解説https://portal.medilog.jp/20230208-2/ BMI計算とは BMI(ボディ・マス・インデックス)は、身長と体重を使って自分の体型を知るための指標、目安です。BMIを使えば、自分の体重が健康的な範囲にあるかどうかを簡単にチェックできます。健康管理やダイエットの目安としてとても役立ちますよ。 BMI計算の基本的な方法 BMIの計算はとても簡単です。次の数式で計算します:体重(kg) ÷ 身長(m) ÷ 身長(m) = BMI 例えば、体重が60kgで身長が158cmの場合、次のように計算します。 60(体重) ÷ 1.58(身長) ÷ 1.58 = 約24 ※身長はメートルで計算 近くにスマホや計算機があったら、ぜひやってみてください。この数式で算出した数値があなたのBMIです。 計算が面倒な場合は、身長と体重を入力するだけでBMIを計算してくれる「BMIチェックツール」も利用できます。 厚生労働省e-ヘルスネット「BMIチェックツール」https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/metabolic/bmi_check.html 正常範囲と肥満度の判断 身長と体重を使ってBMIを計算したら、その数値を基準と照らし合わせて肥満度を判定します。基準となる数値は国や地域によって異なりますが、ここでは日本の健康診断で使われている日本肥満学会が定めている基準を紹介します。以下の表を参考に、自分のBMIがどの範囲に該当するか確認してみてください。これにより、低体重なのか、標準体重なのか、あるいはどの程度の肥満度なのかが分かります。 自分の体重が健康的な範囲内にあるかどうか確認してみましょう。 BMIの意味とは BMIは身体の身長と体重のバランスを示す数値で、肥満度を評価するのに使われます。ただし、BMIは個々の体型や筋肉量、脂肪の分布を考慮していません。そのため、筋肉量が多い人や骨格が大きい人は、BMIが高くても健康的なことがあります。例えばボディービルダーの方が肥満と分類されること...

糖尿病、がんより多い⁉「精神疾患」-データで見る病気、やさしく解説- 四大疾病との比較から見る実態 「精神疾患なんて、自分とは関係ない」と思っていませんか?実は、精神疾患を抱える方の数は、がんや心疾患、糖尿病といった四大疾病を上回るほどです。その実態を見てみましょう。 日本における主な疾患の推定患者数を見てみると、精神疾患は約419万人とされます。(実際の有病者数は600万人以上と推計されています。)また、がんの推定患者数は約178万人、心疾患は約130万人、脳血管疾患は約110万人、糖尿病は約328万人と報告されています。こうしたデータから、精神疾患が実は非常に身近な問題であることが分かります。患者さんだけでなく、周囲の人々や社会全体にも影響を及ぼすのがこの病気の特徴です。では、「精神疾患」とは具体的にどのようなものなのでしょうか?ここからは、基本的な内容や種類、そして対処法について、お伝えしていきます。 精神疾患の基本的な理解 精神疾患とは何か? 精神疾患とは、気分、考え方、行動に影響を与える病気のことです。「心の問題」と捉えられがちですが、脳や神経系の働きにも深く関係しています。また、遺伝や環境(ストレスやトラウマ)、心理的要因が複雑に絡み合って発生します。精神疾患を経験する方は珍しくなく、日本では約5人に1人が生涯で一度は精神疾患にかかると言われています。 精神疾患の一般的な症状と特徴 精神疾患にはさまざまな症状があります。厚生労働省「こころの健康相談統一ダイヤル」資料などを参考に代表的な例を挙げてみます。 気分の変動 ずっと憂鬱だったり、急に高揚感や怒りを感じたりします。例:「ちょっとしたことで涙が出る」「急にイライラしてしまう」 思考の混乱 集中力が落ちたり、考えがまとまらなくなることがあります。例:「話している途中で何を言いたいか忘れてしまう」 行動の変化 動きすぎたり、逆に無気力になったりします。例:「朝起きられず、何もできない日が続く」「突然活発になりすぎる」 身体症状 不眠や食欲の変化、体重の増減などが起こります。例:「長く寝ても疲れが取れない」「食べ物に興味がなくなる」これらの症状は普通に生活していてもあったりします。ただ症状が長引いたり、日常生活に支障をきたす場合は、ぜひ専門家への相談してください。疾患数が多くなっていることもあって、社会的な...

はじめてのペット選び参考ガイド 犬と猫、あなたのライフスタイルに合うペットはどっち?特徴や飼育方法、費用をデータでわかりやすく解説。初心者にもおすすめの選び方をご紹介します。 ペットの飼育数はどうなっているの? 猫と犬の人気の移り変わりをデータで比較 以下は2013年から2024年までの飼育頭数の比較をまとめたものです。 猫は2013年から2024年の期間に約74万6千頭増加している一方で、犬は約191万8千頭減少しています。両者の飼育頭数が逆転したのは2015年頃で、それ以降は猫の飼育頭数が犬を上回り続けています。 猫の飼育数の推移と特徴 猫の飼育頭数は2013年から安定的に増加しており、2024年には約915万5千頭に達しています。 特に、コロナ禍以降は在宅時間の増加によって人気がさらに高まっています。忙しい生活を送る人にも適した「飼いやすいペット」として支持されているようです。 犬の飼育数の推移と特徴 犬の飼育頭数は2013年から減少傾向にあります。2024年には679万6千頭と、猫よりも少なくなりました。しかし、飼い主との深い絆を築ける「家族のようなペット」として根強い人気を持っています。 猫派・犬派の特徴をデータで見比べて、自分に合ったペット選びの参考にしてください。 猫と犬の性格や特徴を比較!初心者に向いているのはどっち? 猫の特徴と飼いやすさ 猫は「独立心が強く自由な性格」が魅力です。忙しい日常を送る方や外出が多い方でも飼いやすいペットとして人気があります。静かな環境でも適応できるため、都市部の集合住宅でも安心です。 猫を選ぶポイント 犬の特徴と飼いやすさ 犬は「忠実」「社交的」で、飼い主との時間をとても大切にします。初心者の方には比較的小型で扱いやすい犬種がおすすめです。また、散歩や運動が日課になるため、アクティブなライフスタイルを楽しみたい方に最適です。 犬を選ぶポイント 犬と猫の飼育費用を徹底比較!気になるコストはどのくらい? 猫の飼育費用• 初期費用:約15,000円~40,000円(キャットタワーや爪とぎなど)• 年間維持費:約158,680円(トイレ用品や医療費など) 犬の飼育費用• 初期費用:約20,000円~50,000円(ケージやリードなど)• 年間維持費:約306,801円(食費やトリミング費用など) これらの費用を事前に把握するこ...

※2022年は、2022年10月の労働安全衛生規則の改正前後の有所見率を各期間で加重平均した推計値。 (2022年有所見率)=(2022年1~9月の有所見率)×0.75+(2022年10~12月の有所見率)×0.25 年に一度の健康診断を受けた後に手にする健診結果。健診で医師は、「異常なし」「要再検査」「要治療」などと判定します。そのうち「異常なし」以外の人を、有所見者と言います。 健診有所見率の推移 健康診断を受けた人のうち、有所見者の占める割合が有所見率です。この有所見率が今、6割に急接近しています。有所見者が自主的に医療機関に行くのが望ましいのですが、職場などから再検査や治療を受けるよう促されても、働き盛りの世代は忙しいことを理由に健康管理を後回しにするので病気を早期発見できなかったり、治療のタイミングを逃したりしてしまいます。 厚生労働省がまとめた定期健康診断実施結果によると、2022年の有所見率は58.3%となりました。過去からの推移を見ると1997年までは3割台でしたが、2008年に5割を超えました。それ以降、上昇傾向を続けています。 この定期健康診断実施結果は、常に50人以上が働いている事業所が実施する定期健康診断、いわゆる“職場の健診”の有所見率などを集計したもので、労働衛生行政の基礎資料となっています。事業所は、労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して医師による健康診断を実施しなければなりません。一方で、労働者は事業所が実施する健診を受けなくてはならないとしています。 有所見率の上昇傾向は労働者の高齢化が影響していると言われています。2022年の検査項目別の有所見率では、血中脂質が31.6%と最も高くなりました。次いで、血圧が18.2%、肝機能検査が15.8%などとなっています。 都道府県別の有所見率 健診結果の有所見率を都道府県別で見ると、2022年は72.1%となった沖縄県が、12年連続でワーストを続けています。全国平均は58.3%でしたが、有所見率の高さは沖縄県だけの問題ではなく、すべての日本国民にとって対岸の火事ではありません。

電車通勤をしていると時々、「異常な音を検知したため運転を・・・」というアナウンスがあり、その後に電車が止まってしまう事態に遭遇します。列車やレールの異常を発見する上で、「音」は1つの情報として重視されていることが分かります。同じように医療でも「音」は、人体の中の異常を検知する手法として日常の診療に利用されてきました。 しかし、体の中で発せられる音は微弱であり、周りの空気を振動させられるほどのエネルギーはありません。このため、周りの人には聞こえてこない音を第三者の耳で確認できるようにするためには、外部の音を遮断し、目的とする音だけを集めて、聴く者の鼓膜を振動させる必要がありました。それをかなえたのが聴診器です。 聴診器で人体から聞き取れる音の代表的なものに「心音」「呼吸音」「肺音」「腸蠕動音」「血管雑音」などがあり、医師は目的に応じて聴診器をあてる場所を変えます。その中でも聴診器の使用頻度が多い胸の聴診では「心臓」と「呼吸器」の2種類の臓器の音をチェックしています。今回は胸の聴診の中でも前者の心臓の音にフォーカスして深掘りをしたいと思います。 臨床現場や症例報告で使用される診察記録の表現に「心音整、心雑音なし、過剰心音なし」というような表現があります。ここに出てくる「心音」は文字通り、心臓の音を指します。「心音整」は心音が規則正しいことを意味しています。また「心音不整」という表現もあり、こちらは心臓の音が規則正しくないことを意味します。 この表現から分かるように、聴診ではまず、心臓の音のリズムが規則正しいか、そうでないかを知ることができます。心臓の音が規則正しくないことは、心臓が規則正しく動いていないことを意味しますので、不整脈の存在が疑われます。もちろん、不整脈の有無の確認には、心電図検査が必要ですが、心電図の検査がすぐに出来ない場面でも、聴診で心音が不規則であれば、不整脈の存在を疑うことができます。 心臓の聴診において、心雑音もとても重要な聴診の所見です。心雑音は心臓弁膜症や先天的な心臓奇形を疑うきっかけになることがあります。また、心臓の雑音が聴取されたとき、胸のどこで最も強く雑音が聞こえるかどうかも重要で、心雑音の最強点から、その心雑音の原因となっている疾患をある程度類推することが可能です。 また、心雑音は心臓が収縮するタイミングに聞こえる収縮期雑...

医師 加藤 開一郎 はじめに 人命に関わる緊急の病態に1つに低血糖があります。低血糖は脳のダメージを来し、時には脳の不可逆的な後遺症を来しうる非常に怖い病態の1つです。低血糖は糖尿病治療に伴う低血糖と、糖尿病治療以外の原因による低血糖があり、近年、高齢者の糖尿病患者さんの増加が抱える課題として、糖尿病治療薬による重症低血糖の指摘があります。 その一方、救急外来に搬送された低血糖事例の分析により、搬送された低血糖患者の約4割は、糖尿病治療を受けていなかったとする報告もあります。糖尿病治療していないのに低血糖が生じる背後には、低血糖を来しやすい持病や、直接的に低血糖を来す疾患が隠れています。このため、糖尿病の治療を受けていない方でも、低血糖についての知識に触れていただくことは、とても重要だと考えます。 低血糖は動悸や冷や汗など典型的な症状以外にもさまざまな症状があり、1例を挙げると何となくボーとしている、意欲がない、元気がないという症状を呈する患者さんが、うつ病として治療を開始され、その後の経過で低血糖によるうつ状態と判明した事例の報告も少なくありません。 さらに、低血糖はそれ自体が危険な病態ですが、意識消失や痙攣発作、思考力低下などが原因となり、交通事故や転落・転倒など二次的な事故にもつながるリスクも懸念されます。このため、糖尿病治療を受けている方だけではなく糖尿病治療をしていない方も、低血糖について幅広く知っていただきたいと考え、今回のコラムでは低血糖についてお話します。 低血糖とは? 血糖値は血液の中の血漿と呼ばれる液体成分のブドウ糖濃度の値を示しています。検査項目名としては、医療機関によっては、血糖ではなくグルコース(Glucose)と表記されることもありますが、血糖のことを指しています。血糖値は血液の採取の仕方により3つの血糖があります。最も一般的な血糖値は、「血漿血糖」で、これは腕の静脈から血糖測定専用の試験管に採血し、測定した血糖のことです。健康診断や病院の外来で腕から採血し、測定された血糖のほとんどは「血漿血糖」を指します。一方、指先に細い針を刺し、血液を出して測定する血糖を「全血血糖」と言います...

紛らわしい健診所見の用語 今回は心臓の形態に関する健康診断などでの所見についてお話しいたします。 健診や人間ドックの所見で「心拡大」や「心肥大」と書かれたことがある方もいると思います。どちらも心臓の形態を表現する用語ですが、「心拡大」と「心肥大」を混同されている患者さんが少なくありません。しかし、「心拡大」と「心肥大」は、意味するところが全く異なりますし、想定する疾患も大きく異なります。以下の表をご覧ください。 「心拡大」は文字通り心臓全体の大きさが拡大した状態を指します。医師から「心臓が大きくなっています」と言われた場合は、この心拡大を意味します。心拡大の有無を判断する方法は胸部レントゲンです。 しかし、ここで疑問が浮かびます。体が大きい人と小柄な体格の人の心臓のサイズを比べたら、体格が大きい人のほうが心臓の大きさの絶対値が大きいと考えるのが自然です。 この課題に対し、臨床現場では心胸郭比という指標を利用しています。心胸郭比は心臓の横幅を胸の横幅で割った数値です。一般には心胸郭比50%以上を心拡大の有無の目安としています。すなわち胸の横幅の半分以上を心臓の横幅が占めていれば、心拡大の可能性が疑われます。 このように肺の検査だと思われがちな胸部レントゲン検査ですが、実は肺だけをみているのではなく、心臓の形態と心臓とつながる大動脈、肺動脈、肺静脈なども観察しています。言い換えれば、健診で受ける胸部レントゲン検査は、肺疾患だけではなく、循環器領域の疾患の存在を知る上でとても重要な検査ともいえるのです。 次に「心肥大」ですが、心肥大は「心臓肥大」とも言われ、心臓の壁が厚くなった状態を指します。心臓の壁は主に心筋で構成されますので、「心肥大」といえば、一般的には心筋が厚くなった状態を指します。上述の通り、心拡大は胸部レントゲンで確認できますが、心臓の壁の厚みは、レントゲン画像では知ることができません。 心肥大の有無は、心臓超音波検査で心臓に直接、超音波をあてて確認します。少し詳しい話になりますが、心筋の厚みが増すとき、心臓の外側に向かって筋肉が厚くなるのではなく、心臓の内腔に向かって筋肉が厚みを増していくことが多いです。 このため、心臓のサイズは正常なのに、心臓超音波検査で調べたら、心肥大のことがあります。心臓の壁が明らかな厚みを帯びてくると、心電図にも変...

医師 加藤 開一郎 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■要旨 スマートフォン、ウェアラブル端末等の汎用小型電子機器による生体情報の活用が近年、注目されています。生体情報の1つに自律神経機能があり、心拍変動分析による自律神経機能評価のほか、端末の光学技術を利用した脈波変動解析による自律神経機能の評価も実用化が進められています。これらの動向は、常時長時間、非侵襲的に実生活におけるストレス状態を可視化し、生活情報が紐付けられれば、ストレス源の特定にもつながります。 神経学や心身医学領域における自律神経不全(自律神経機能不全)、いわゆる自律神経失調症は、診断、治療において患者の自覚症状に大きく依拠しています。小型電子端末の測定機能と自動問診システムを組み合わせると、自律神経機能評価、主観的ストレスの定期評価、自覚された自律神経症状の3つを1つの時間軸で記録・分析することが可能になり、自律神経失調症の診断・治療プロセスに大きな貢献が期待されます。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■はじめに 医療機関を受診する人の中には、自覚する症状が自律神経系の異常に起因することが少なくありません。しかし、現在の多忙な医療現場では、個々の患者さんに自律神経機能評価を実施することは難しく、また医療機関における自律神経機能評価は、短時間の限られたシーンに限られ、患者さんの実生活での自律神経状態を評価することが難しいのが現実です。しかし、スマートフォンやウェアラブル端末等の汎用小型電子端末を利用した自律神経機能の評価が可能になりつつあります。そこで、本文は自律神経系を概説し、自律神経機能に関する測定の臨床的な可能性について概説し、症候学的な見地から考察します。 ■自律神経と疾患の関係性 「自律神経の病気」という言葉を発すると、よくストレスや精神的問題を連想する方が少なくありません。これは私たちが日常的に「自律神経失調」、「自律神経失調症」という言葉や文字を頻繁に見かけることによるかもしれません。しかし、自律神経失調症は、自律神経のバランスに異常を来し自律神経症状がみられる状態を指しますが、学術的には、「自律神経不全」や「自律神経機能不全」と呼ばれ、広義の自律神経の病気ではありますが、「自律神経の病気」...

社会医療法人社団慈生会等潤病院 伊藤雅史院長・理事長 血圧とは心臓から送り出された血液が動脈の内壁を押す力のことで、普通は上腕動脈(わきとひじの間の動脈)の圧力を意味します。血圧は上下2つの数値で示され、上は心臓の収縮により最高に達したときの値で「最高血圧」または「収縮期血圧」、下は心臓の拡張により最低に達したときの値で「最低血圧」または「拡張期血圧」と呼ばれます。 血圧は常に変動しており、通常は朝の目覚めとともに上昇し、日中は高く、睡眠中は低くなります。また冬は夏より高くなりますし、緊張しているときや体を動かした直後なども高くなることがあります。そのため、たまたま測った血圧が高いというだけでは「高血圧」とは言い切れず、繰り返し測って血圧が高い場合を言います。 繰り返し測った血圧で、診察室では「最高血圧」が140mmHg 以上、または「最低血圧」が90mmHg以上、家庭ではそれぞれ135mmHg以上、85mmHg以上で高血圧と診断されます。診察室と家庭で基準が異なるのは、診察室ではいつもより血圧が高くなることがあるからです。これは白衣現象・白衣高血圧と呼ばれます。そのため、自宅で測る「家庭血圧」が重要になってきます。 ちなみに厚生労働省の国民健康・栄養調査結果では、「最高血圧」の平均値が男性132.00mmHg 、女性126.0mmHgでした。同調査では、高血圧の改善に向けて「最高血圧」の平均値の目標(「健康日本21・第2次」)を明示して、男性134mmHg、女性129 mmHgとしています。 血圧を測る前には5~10分くらい安静にして、一定の条件で測ることが大切です。座った姿勢と血圧計を腕と同じ高さにして測ります。血圧計にはさまざまな種類があり、上腕で測るものが勧められますが、血圧計を選ぶこと以上に継続して測ること、できれば毎日測定して記録することが重要です。 人によっては左右で差があり、左と右で10mmHg以上違う場合は、高い方で測ります。時間は朝、起床後1時間以内で食事や薬を飲む前に測ることをお勧めします。夜の場合は寝る前に、そのほか体調の悪いときにも測りましょう。参考:https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000687163.pdf2019(令和元)年国民健康・栄養調査結果の概要 22頁参照

ーー過剰な吠えやいたずらなど問題行動が目立ちます。 どうすれば改善するでしょうか。 飼い主から見て問題行動と思えるものの多くは、犬の行動欲求を満たせていないことから生じます。日頃から長時間の留守番をさせていませんか?犬の最大のストレス要因は「退屈」だと考えています。犬は元々、群れで協調しながら生活する習性があるため、単独でいることに特にストレスを感じやすい生き物です。このストレスが、過剰な吠えやいたずらなどの問題行動を引き起こす原因になります。 共働き家庭の場合、1日平均8時間は留守番をすることになります。人間で言い換えると、スマホやテレビも見ることができず一人にさせられるような感覚です。コロナ禍で行動制限を余儀なくされた頃、皆さんも退屈で仕方なかったでしょう。留守番が多い犬は、そのようなストレスを毎日受けていることになります。飼い主が帰宅後、散歩に行くとしてもせいぜい1時間ほどで、しかも日が落ちて暗い中の散歩では犬にとっていい刺激になりません。 2017年にイギリスの王位獣医学校のシャーロット・バーン博士は「(人間と同じように)動物も退屈を苦痛と感じていて、(犬だけでなく)家畜や動物園の動物は、刺激が少なすぎる状態にあるため、脳の神経細胞(ニューロン)が死んでしまう」と報告しています。「うちの子はいたずらをしないからいい子」と話す方もいらっしゃいますが、刺激が少なすぎて鬱のような状態になっていることも懸念されます。 問題行動の予防や改善のためしつけを通した学習よりも大切なのは、日頃から犬の行動欲求を満たしてあげることです。一緒にいられる時間に、おもちゃだけを与えてひとりで遊ばせていませんか?短い時間の抱っこや撫でるだけではなく、一緒に遊んでコミュニケーションをとる時間を積極的に増やしましょう。 私が代表を務める、犬の飼い主教育を目的としたしつけ方教室「スタディ・ドッグ・スクール」ではスクールでお預かりし、様々な社会経験を積ませる「犬の幼稚園」を運営しています。仕事の都合などで留守番の時間が長くなってしまうことは仕方ないことですが、愛犬の幸せのために、こういったサービスを利用することも検討してみてはいかがでしょうか。 カルテコでストレス度合いをチェック わたしと大切な家族の健康管理「カルテコ」7日間無料お試しはこちら ⇒https://karteco.j...